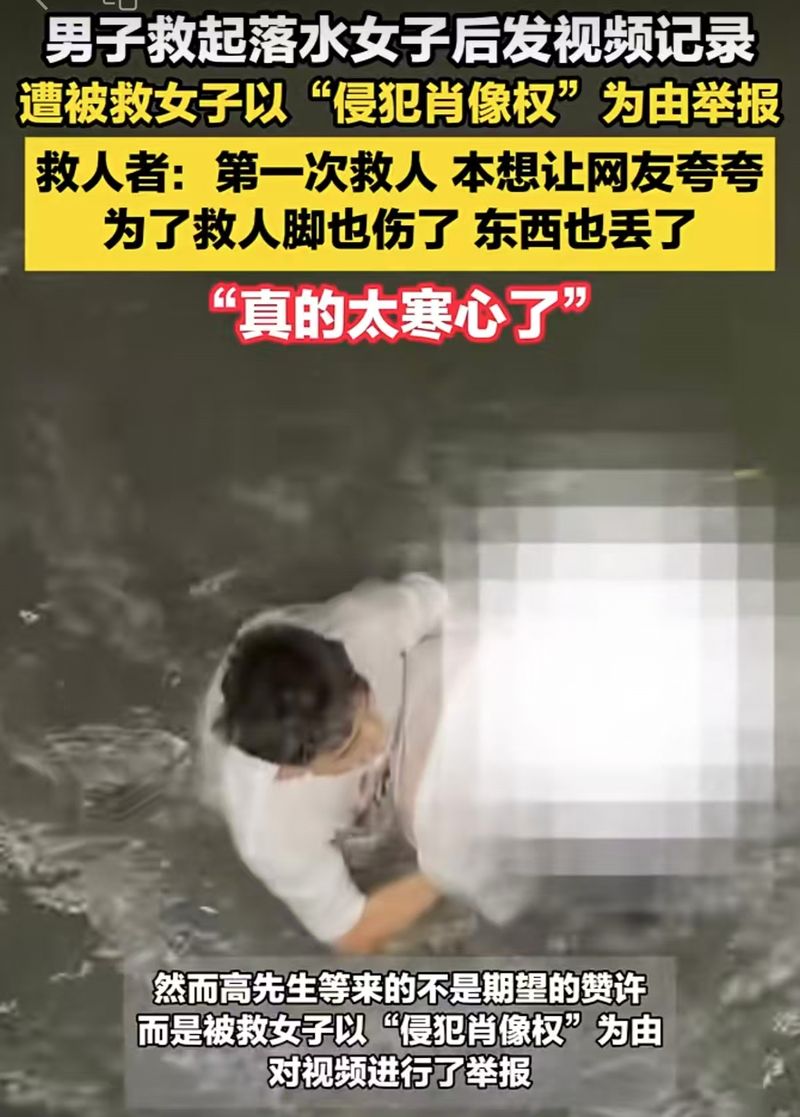

▲高先生跳河救人后,被获救的女性举报该视频侵犯了她的肖像权,他发布的视频被下架。图片/视频截图 大河新闻 “我是第一次救人,所以想把视频发到网上记录下来,让网友们点赞。”然而,救助者高先生并没有得到他预想的好评。据三湘都市报报道,10月14日晚,浙江杭州一女子在运河内落水,被路过的高某救起。他的救援过程被路过的网友拍了下来。第二天,高某将视频上传至自己的社交账号。然而,视频发布后不久,被救女子联系他要求他删除该视频。随后,对方举报其“侵犯肖像权”,平台也同样做出了下架通知。事件曝光后,不少网友纷纷留言ns对高进行了埋怨,甚至给被救者贴上了“以仇报恩”的标签。然而,当我们更仔细地思考这个问题时,我们发现这不仅仅是“忘恩负义”的问题。善行与保护隐私之间的冲突提出了新的问题,例如不仅需要承认救援者的勇敢行为,而且还需要与他们面对被救援者的权利主张。高先生的善举当然值得大家鼓掌。秋天的夜晚,运河里的水很冷,河床上的碎石很锋利。他不顾自身安危,跳入水中,随后独自就伤求医。这种站起来的勇气充满了人的光辉。他发布视频的初衷只是为了“记录自己第一次救人的经历”,希望得到网友的认可。这个简单的想法很有意义。从情感上来说,网民感到愤怒是因为他们的善意没有得到实现。互惠。他们的本质是看重勇敢精神,害怕过分严厉的惩罚会让好人的心凉下来。不过,被救女子的诉求是可以理解的。根据《民法典》,肖像权保护“可识别的外部图像”,且不限于浅色面孔。即使脸部模糊,如果根据救援现场的身体特征或外表可以识别特定人员为救援者,也可能会出现肖像权问题。对于获救者来说,落水是一次意外。女人可能不希望自己的尴尬时刻被公开播放。她也更担心视频的传播,会对她的正常生活产生怎样的影响。这种保护隐私的要求是法律赋予所有公民的一项权利,不能仅仅因为对方是“赞助者”而忽视。同样值得反思的是,这一事件暴露了一些人的认知盲点关于“善意的限度”。很多人认为“做好事就有权自由获取相关信息”,却忽视了被救者的个人尊严。此前有消息称,安徽省马鞍山市一名儿童救援人员发布了一段视频,但其父母却指责其侵犯版权。类似事件警示我们,未经许可发布他人的图像,即使是出于善意,也可能构成版权侵权。商誉的价值在于尊重。如果高某将视频中的重要信息部分加密并公开,或者提前联系被救女子,这场争议本来是可以避免的。当然,我们不应该否认勇敢行动的价值。高先生的文章《未来我应该采取行动吗?》这个问题你已经给出了最好的答案。我们真正需要做的是通过这次事件来厘清“善意与隐私”之间的界限。托斯勇敢行事的人在行善时必须注意尊重他人的隐私。另一方面,为了避免道德绑架,人们应该合理化被救助者的权利诉求,避免被贴上“以恨报恩”的标签。善意和隐私并不是对立的;它们可以共存。只有勇于做正义的事,恪守最低限度的隐私标准,善行才能不受争议,所有人的权利才能得到尊重。 撰稿/编辑:郭宝哲(南通理工大学)/审稿:迟道华/赵琳

▲高先生跳河救人后,被获救的女性举报该视频侵犯了她的肖像权,他发布的视频被下架。图片/视频截图 大河新闻 “我是第一次救人,所以想把视频发到网上记录下来,让网友们点赞。”然而,救助者高先生并没有得到他预想的好评。据三湘都市报报道,10月14日晚,浙江杭州一女子在运河内落水,被路过的高某救起。他的救援过程被路过的网友拍了下来。第二天,高某将视频上传至自己的社交账号。然而,视频发布后不久,被救女子联系他要求他删除该视频。随后,对方举报其“侵犯肖像权”,平台也同样做出了下架通知。事件曝光后,不少网友纷纷留言ns对高进行了埋怨,甚至给被救者贴上了“以仇报恩”的标签。然而,当我们更仔细地思考这个问题时,我们发现这不仅仅是“忘恩负义”的问题。善行与保护隐私之间的冲突提出了新的问题,例如不仅需要承认救援者的勇敢行为,而且还需要与他们面对被救援者的权利主张。高先生的善举当然值得大家鼓掌。秋天的夜晚,运河里的水很冷,河床上的碎石很锋利。他不顾自身安危,跳入水中,随后独自就伤求医。这种站起来的勇气充满了人的光辉。他发布视频的初衷只是为了“记录自己第一次救人的经历”,希望得到网友的认可。这个简单的想法很有意义。从情感上来说,网民感到愤怒是因为他们的善意没有得到实现。互惠。他们的本质是看重勇敢精神,害怕过分严厉的惩罚会让好人的心凉下来。不过,被救女子的诉求是可以理解的。根据《民法典》,肖像权保护“可识别的外部图像”,且不限于浅色面孔。即使脸部模糊,如果根据救援现场的身体特征或外表可以识别特定人员为救援者,也可能会出现肖像权问题。对于获救者来说,落水是一次意外。女人可能不希望自己的尴尬时刻被公开播放。她也更担心视频的传播,会对她的正常生活产生怎样的影响。这种保护隐私的要求是法律赋予所有公民的一项权利,不能仅仅因为对方是“赞助者”而忽视。同样值得反思的是,这一事件暴露了一些人的认知盲点关于“善意的限度”。很多人认为“做好事就有权自由获取相关信息”,却忽视了被救者的个人尊严。此前有消息称,安徽省马鞍山市一名儿童救援人员发布了一段视频,但其父母却指责其侵犯版权。类似事件警示我们,未经许可发布他人的图像,即使是出于善意,也可能构成版权侵权。商誉的价值在于尊重。如果高某将视频中的重要信息部分加密并公开,或者提前联系被救女子,这场争议本来是可以避免的。当然,我们不应该否认勇敢行动的价值。高先生的文章《未来我应该采取行动吗?》这个问题你已经给出了最好的答案。我们真正需要做的是通过这次事件来厘清“善意与隐私”之间的界限。托斯勇敢行事的人在行善时必须注意尊重他人的隐私。另一方面,为了避免道德绑架,人们应该合理化被救助者的权利诉求,避免被贴上“以恨报恩”的标签。善意和隐私并不是对立的;它们可以共存。只有勇于做正义的事,恪守最低限度的隐私标准,善行才能不受争议,所有人的权利才能得到尊重。 撰稿/编辑:郭宝哲(南通理工大学)/审稿:迟道华/赵琳